Le travail sous le travail

Sur le pouvoir, la posture et les forces invisibles qui façonnent l'action humanitaire

PositiveMinds | Histoires positives | Édition 073

Illustré par moi-même (A. Coulibaly) avec canva.com et Gemini by Google.

Dans le secteur humanitaire, la mécanique visible de la réponse capte notre attention : la logistique, les appels aux dons, les indicateurs de réussite. Ce travail est essentiel. Il sauve des vies, remplit les logframes et rend compte des ressources qui nous sont confiées.

Mais à mesure que le monde devient plus multipolaire et plus expressif, la forme de notre rôle doit évoluer. Il ne s’agit pas de remettre en cause le secteur. Il y a, et il y aura toujours, une place essentielle pour les ONG internationales. Nous apportons la solidarité, l’expertise technique et la capacité à relier des mondes différents.

Pour rester pertinents, cependant, nous devons nous engager dans une autre dimension de notre pratique.

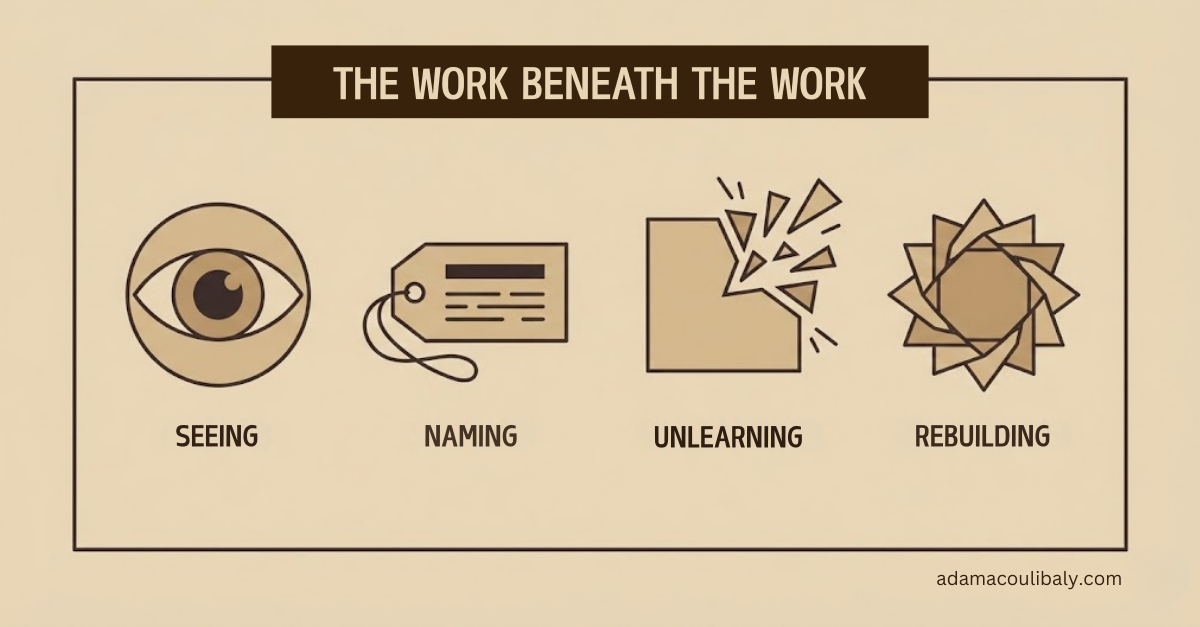

J'appelle cela « le travail sous le travail ».

Il s’agit d’examiner les fondations du système dans lequel nous évoluons afin de vérifier qu’elles sont adaptées à l’avenir. Cela nous oblige à regarder au-delà de la « boîte à outils » technique de l’aide et à nous engager dans un cycle d’évolution professionnelle. Il ne s’agit pas d’étapes sur une échelle linéaire, mais de couches de pratique qui se croisent et auxquelles nous devons revenir sans cesse.

Voir (Position épistémique)

Les systèmes les plus efficaces sont souvent ceux que nous ne remarquons plus ; ils deviennent « l'ordre naturel des choses ». Pendant des décennies, nous nous sommes appuyés sur des outils standard (évaluations des besoins, déclarations de capacité, cadres logiques, théorie du changement) en supposant qu'ils étaient neutres. Pourtant, à mesure que nous évoluons, nous réalisons que ces outils peuvent parfois imposer un ordre externe plutôt que de soutenir la croissance des systèmes indigènes.

Le défi pour toute personne en position de leadership dans cet espace est d’éviter de simplement reproduire ces schémas. Les grandes organisations peuvent ressembler au Titanic : stables, puissantes, mais lentes à changer de cap. Pour naviguer dans ces eaux, nous devons aborder le secteur avec une « page blanche », et porter un regard neuf sur nos propres présupposés.

Voir clairement suppose d’élargir notre perspective. Cela implique de regarder la table où se prennent les décisions et de poser des questions simples : qui détient le budget ? Quel savoir est reconnu comme « expertise » et lequel est relégué au rang d’« anecdote » ?

« Avant de pouvoir changer le système, nous devons apprendre à le voir. Voir, c’est rendre le pouvoir visible : qui décide, qui définit, qui bénéficie et qui parle au nom de qui. »

Nommer (Agentivité linguistique)

Une fois ces dynamiques perçues, il nous faut un vocabulaire précis pour les décrire. Le langage est rarement neutre ; les mots que nous choisissons façonnent la réalité que nous produisons.

Notre secteur s’est longtemps appuyé sur des termes tels que « bénéficiaires », « autonomisation » ou « renforcement des capacités ». Ces termes sont souvent bien intentionnés, mais ils peuvent masquer, sans le vouloir, des déséquilibres de pouvoir. Nous utilisons fréquemment un langage du manque, décrivant les communautés à partir de ce qui leur ferait défaut pour justifier notre présence.

Nous renforçons notre impact en reprenant la maîtrise de notre langage. Plutôt que de définir les partenaires par leurs besoins, nous devons les définir par leurs atouts et leurs droits. Nommer des réalités comme les « héritages coloniaux » ou le « racisme structurel » n’est pas une question de reproche. C’est une manière de transformer un malaise institutionnel diffus en défis concrets que nous pouvons affronter collectivement.

« Le langage est un pouvoir, et nommer est le premier acte pour se le réapproprier. Nommer transforme l’inconfort en analyse et le silence en vocabulaire. »

Désapprendre (Déstabiliser les savoirs)

C’est sans doute la couche de pratique la plus difficile. Désapprendre est plus exigeant qu’apprendre, car cela nous oblige à remettre en question les méthodes qui ont défini notre réussite pendant des décennies.

Une distinction essentielle doit être faite entre localisation et décolonisation. Ces notions sont souvent confondues. La localisation est fréquemment envisagée comme un mode de mise en œuvre : une façon d’améliorer la « livraison » tout en conservant le contrôle stratégique. La décolonisation, elle, relève de l’autonomie ; il s’agit de couper ce lien.

Les institutions recherchent la stabilité, et modifier nos modèles de fonctionnement comporte des risques. Cela nous force à reconnaître que l’« expertise » que nous avons développée doit parfois passer du pilotage à l’accompagnement de l’action locale. Nous passons d’une ère de mise en œuvre directe à une ère de facilitation.

« Désapprendre est plus difficile qu’apprendre parce que cela nous oblige à lâcher ce qui nous faisait nous sentir compétents. Les institutions résistent au désapprentissage parce qu’il menace le statut, l’expertise et l’identité. »

Reconstruire (Consentement et pluralité)

La décolonisation n’est pas une soustraction ; c’est une reconstruction.

Il ne s’agit pas de démanteler le secteur, mais de veiller à ce que notre structure future soit conçue par de nouveaux architectes, avec de nouveaux matériaux. Cette reconstruction nous invite à ancrer notre travail dans trois principes : le consentement (aller au-delà de la simple consultation), la pluralité (reconnaître plusieurs trajectoires de développement) et le transfert réel du pouvoir.

Cela soulève une question essentielle sur la solidarité. La solidarité n’est pas de la charité ; c’est un investissement dans notre avenir collectif. Une crise, où qu’elle se produise, nous concerne toutes et tous.

Mais cette reconstruction génère des tensions. Nous sommes de plus en plus confrontés à des conditions imposées par les bailleurs qui mettent à l’épreuve nos principes humanitaires. Le choix difficile auquel nous faisons face est souvent celui-ci : se conformer pour sécuriser des financements, ou refuser par principe pour préserver notre intégrité. L’enjeu est d’évoluer sans perdre l’âme de notre mission.

« L’enjeu n’est pas de détruire la maison, mais de la reconstruire avec de nouveaux architectes, de nouveaux matériaux et le consentement. La décolonisation n’est pas une soustraction, c’est une reconstruction. »

Le travail de reconstruction n’est jamais terminé. Ce n’est pas une liste de tâches à cocher, mais une pratique continue.

L’avenir de notre secteur n’est pas une autoroute toute tracée qui nous attend ; c’est un chemin que nous construisons en marchant. Cela exige une vigilance constante pour que notre adaptation reste en phase avec le monde qui change, ainsi qu’un engagement à écrire collectivement notre avenir.

#DecoloniserLAide #ChangerLesRapportsDePouvoir #ActionHumanitaire #RepenserLAide #Leadership #Localisation